「The Who」のドラマーとして活躍した「Keith Moon(キース・ムーン)」氏はドラムセットを破壊するパフォーマンスなどで破天荒なイメージを思い浮かべる方が多いかもしれませんが、非常に高い音楽センスによってドラミングに革命をもたらしたと言われているほどです。2016年の「ローリング・ストーン誌の選ぶ歴史上最も偉大な100人のドラマー」において第2位にランクイン、そのほかの多くのランキングでも常に上位に入っており、多くのドラマーに影響を与えています。この記事ではドラム業界に革命を起こしたムーン氏のプレイスタイルの秘密を紐解いていきます。

MENU

生い立ち、下積み時代 所属バンドやキャリア プレイスタイル分析 使用機材 おすすめの音源

本名:Keith John Moon(キース・ジョン・ムーン)

愛称:Moon the Loon(ムーン・ザ・ルーン)

1946年8月23日、イングランドのミドルセックス州ウェンブリー郊外のアルパートンにて誕生、幼少期を過ごします。後に様々な奇行や蛮行などが目立ちますが、類まれなる想像力はこの頃からいかんなく発揮され、落ち着きがなく、よく動き回る少年だったようです。「The Goon Show」というコメディラジオ番組が好きでよく見ており、ムーン氏のどこか憎めないコミカルさは幼少期に受けた影響が大きく関与しています。学生時代になるとあまり勉強は得意ではなく、目立ちたがりの傾向があるなど、教師からの評価もそこまで高くありませんでしたが、音楽の才能だけは評価されていました。

12歳の頃に海兵隊バンドに入りビューグルを始めましたが、難しいと感じたムーン氏はドラムに転向、学校帰りに音楽スタジオで練習していました。14歳で学校を卒業し、ラジオの修理工として働きながら初めてのドラムセットを購入します。この頃のプレイスタイルはジャズや「Beach Boys」などのサーフミュージック、R&Bの影響が強く、ムーン氏は当時セッションドラマーとして有名な「ハル・ブレイン」氏に憧れていたことからも窺い知れます。他には「D・J・フォンタナ(Elvis Presley)」や「トニー・ミーハン(The Shadows)」、「ヴィヴ・プリンス(Pretty Things)」などの影響も受けているようです。

16歳の頃にはThe Shadowsなどのヒット曲を演奏する地元のセミプロバンド「Beachcombers」でドラムを叩き、17歳になったムーン氏は「The Who」のライブで飛び入り参加し、自由なドラミングとパフォーマンスでメンバーに衝撃を与え、そのまま加入することになります。

「The Who」は1961年から活動開始しており、ドラム以外のメンバーはすでに固まっていましたが、それまでのドラマーだった「ダグ・サンダム」氏の脱退に伴い、セッションドラマーを入れて活動していました。ある日、The Whoのライブを見に来ていたムーン氏は「自分の方が良いプレイができる」と「Bo Diddley」のヒット曲「Roadrunner」を演奏する中でキックペダルを壊し、ドラムヘッドを2枚破ってステージを降りました。それに驚いたメンバー達はすぐに彼をバンドに加入させることを決めます。

ムーン氏が加入した後のThe Whoはメンバー全員が頻繁に喧嘩をしていたとされており、ベーシストの「ジョン・エントウィッスル」氏はムーン氏のタイムキープスキルに疑問を持っていました。しかし、ムーン氏の他ドラマーには無いドラミングやプレイスタイル、独特なグルーヴによってThe Whoの音楽性に強いオリジナリティが生まれていきます。

1964年に最初のシングルをレコーディングしましたが、この頃バンドの広報を務めていた「ピーター・ミーデン」氏によって当時流行していたモッズ文化に乗るためにバンド名を「The High Numbers」に改名させられたため、The Who名義ではなくなっています。その後新たなマネージャーとなる「キット・ランバート」氏との出会いにより再度バンド名をThe Whoに変更、彼らの楽器を破壊するパフォーマンスは多くの若者達から支持を集め、1965年にシングル曲である「I Can’t Explain」や「My Generation」をリリースし、それぞれ全英8位、全英2位の大ヒットとなりました。

その後もリリースしたシングルはヒットを連発し、世界ツアーも敢行していましたが、アメリカでの人気が出てくるとイギリスでの人気は落ち込み、バンドの財政難も相まって解散の危機に追い込まれます。そこでギタリストの「ピート・タウンゼント』氏が長年構想を温めてきたロックとオペラを融合させたアルバム「Tommy」(全英2位、全米4位を記録、The Whoの最も売れたアルバム)をリリースしたことでバンドの解散を回避し、世界的に有名なバンドとして盤石の地位を築くことに成功します。

その後「Quadrophenia」、「Who Are You」などのアルバムもヒットし、ウッドストックでの伝説的なライブを行うなど勢いに乗っていましたが、バンドの解散は突如訪れます。

1970年のある日ムーン氏が乗っている車が若者に囲まれた際、運転手を務めていた「コーネリアス・ボランド」氏が若者達に道を空けさせるよう車を降り勧告していたところ、ムーン氏が誤って車を発進させてしまったことにより、コーネリアス氏が亡くなってしまいます。ムーン氏は無罪となりましたが、心に暗い影を落とし、精神が不安定になっていきます。更に1973年には妻子が家を出て行ったことにより、飲酒や薬の服用が増え、ライブ中に倒れてしまうこともありました。この後も更に悪化を辿っていったため、アルコール依存症の治療を行っていましたが、1978年9月7日に開催された「ポール・マッカートニー(The Beatles)」主催のパーティでアルコール依存症の薬を6錠服用したことによるオーバードーズが理由で亡くなってしまいます。(享年32歳)

彼の死後、ピート氏はThe Whoの活動継続を宣言しますが、彼ほどの素質を持ったドラマーはいないと言っています。実際にイギリスのロックバンド「Faces」で活躍していた「ケニー・ジョーンズ」氏を迎え入れましたが、1982年に解散することになります。その後は度々再結成を行なっていましたが、1996年からバンド活動は活発化し、特にリンゴ氏の息子であり、ムーン氏の弟子でもある「ザック・スターキー」氏の活躍による部分が大きいでしょう。

ムーン氏のプレイスタイル、ドラミングはとてもオリジナリティ溢れており、彼のようなアレンジを思いつけるドラマーは中々いないでしょう。よく言われているリズムパターンよりもフィルが多い点など特に特徴的な部分をピックアップして紹介していきます。

https://www.youtube.com/watch?v=vCupJpymgfE

一般的なドラムパターンの構築は8ビートなどのリズムパターンを軸としてパートが切り替わる際(AメロからBメロに移り変わる時など)にフィルを入れて楽曲に自然な流れをもたらします。そのため、フィルを多用するドラマーでも8小節〜4小節に1回の場合が多いですが、ムーン氏の場合2小節に1回、多い時は1小節に1回のペースでフィルを入れてきます。そこまでフィルを入れてしまうと本来であればボーカルや他の楽器の邪魔となり、うるさく聞こえてしまいますが、ムーン氏の場合はそれすらもリズムパターンになっているかのように聞こえ、楽曲にマッチしていることが分かります。タムを頻繁に使用しており、打楽器でもメロディアスな雰囲気を醸し出しているのが要因と言えるでしょう。

このの動画では左手側に置いたライドシンバルをハイハットのようにクロスした右手で叩く姿が確認できます。(ハイハットもセッティングされていますが、使用していません。)このプレイスタイルはムーン氏ならではの特徴であり、現在でも同様に演奏しているドラマーは多くありません。(左手側に置いたライドシンバルを左手で叩く「オープン奏法」を用いているドラマーはいます。)The Whoの楽曲の中にはキメも多くて尺が長い、そして展開の多様さが見られるものも少なくないですが、ムーン氏はピート氏のギターリフに追従するようなドラミングで支えており、ジョン・エントウィッスル氏のメロディックなベースラインを引き立てています。他の楽器がブレイクしている中、ドラムだけ演奏している場合でも闇雲に叩いているようで、楽曲の展開に合わせたフレーズになっているのもムーン氏が非常に高い音楽センスを持っているからに他なりません。

こちらの動画では逆に右手側に固定されたハイハットを16分で刻んでいるのが印象的です。ムーン氏には珍しくサビ部分ではリズムパターンを叩くことに徹していますが、(それでも十分過ぎるほどフィルを入れています。)非常にグルーヴのあるビートを叩き出しており、手数の多さだけでなく楽曲に合ったフィーリングもムーン氏の強みと言えるでしょう。曲中で一部間違ったかな?と聞こえる部分がありますが、その後のタムを使用した繊細なフレーズによって自然な流れに戻しているのもアドリブに強さ、フレーズのセンスを感じさせます。また、キメをクラッシュで叩く時などは表情も豊かであり、ドラムは顔で叩くを地で言っている人物です。

1967年に行われたライブ映像です。ライブならではのテンポの速さや派手なパフォーマンス、一曲通して全てフィルかというくらい叩きまくるスタイルはこの頃から確立されていました。ムーン氏を語る上で欠かせない楽器破壊も動画の最後で確認できます。ツーバスは両足同時に踏む珍しい演奏をする場合がありますが、オーソドックスな両足を交互に踏む連打はあまり見られることはありません。

他ドラマーと一線を画すプレイスタイルと同様に非常に個性的なドラムセッティングもムーン氏の特徴です。流行を取り入れつつ、自身のオリジナリティを入れるスタイルは自身のセッティングを考える上で参考になるでしょう。

※上記画像は実際のドラムセットではなくムーン氏のセットを模したミニチュアです。

1964〜1965年の間は「Ludwig」を使用していましたが、1965年以降は「Premier」を使用し続けました。66年からツーバスセットを採用しており、「ジンジャー・ベイカー(Cream)」と共に初期のロックシーンにおけるツーバスセットのパイオニアとも言われています。特に有名な1967~1969年まで使用していたThe Whoがリリースした曲と同名の「Pictures of Lily」と活動後期に使用していた「Custom Built」をベースに解説していきます。

| タムタム | 14″ × 8″(×3) |

| フロアタム | 16″ × 16″(×2) 16″ × 18″ |

| バスドラム | 22″ × 14″(×2) |

特徴的なのは14インチのタムが3個、16インチのフロアタムが2個と全く同じサイズのタムやフロアタムをセットしている点です。チューニングも同じだとされていますが、映像などで確認すると若干チューニングの違いを感じます。

| タムタム | 14″ × 8″(×3) |

| シングルヘッドタム | 10″ × 6.5″ 12″ × 8″ 13″ × 9″ 14″ × 10″ 15″ × 12″ 16″ × 16″ |

| フロアタム | 16″ × 18″ 18″ × 18″ |

| バスドラム | 22″ × 14″(×2) |

後期のドラムセットはさらに要塞化が進み、憧れのドラマーであるハル・ブレイン氏の影響を感じるサイズ違いのシングルヘッドタム、親友であるボンゾ氏も使用していたティンパニなど、ムーン氏のメロディックなフレーズには欠かせない楽器を揃えています。

この年代のドラマーは誰もが使用していたであろう「LM400」はムーン氏もお気に入りでした。様々な楽曲で使用されたとされています。

ムーン氏がツアーで使用していた「Gretsch」のウォルナットスネアは250万円ほどの価格で販売されたこともあります。

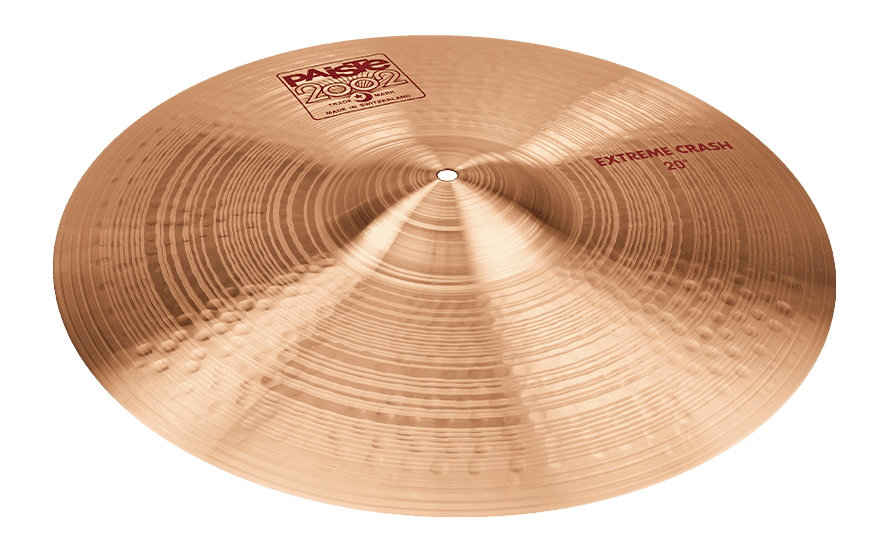

ムーン氏のドラムセットの大きな特徴の1つとしてハイハットを使用せず、左右にセットされたクラッシュやライドを多用するというのは有名であり、初期の頃はハイハットがステージに用意されていることもありましたが、ほとんど使用することはなく、後期になるにつれてやや使用頻度は上がっていきます。

| ハイハット | 14″ |

| クラッシュ | 18″ 20″ |

| ライド | 22″ |

| スプラッシュ | 14″ |

| ゴング | 30″ 36″ |

ムーン氏は一貫して「Premier / 250」のキックペダルを愛用していました。

スタンド類などの基本的なハードウェアは「Premier / LokFast」を使用、タムホルダーには「Rogers / Swiv-o-matic」や「Gretsch」も使用していたことがあります。ハードウェア類は床に固定されムーン氏の派手なドラミングによって動かないようにされていましたが、結局はムーン氏本人に破壊されてしまうことがほとんどでした。

後期には「Premier」のティンパニやティンバレスもセットしており、タムの延長として使用していました。

シングルヘッドタムにはアンバサダーCSクリア、その他のドラム類にはPremier / Extra コーテッドを使用していたようです。

ムーン氏は「Ludwig」のドラムスティックを長年使用しており、そのモデルをもとに開発されたのが「Vic Firth / VIC-SKM」です。

Vic Firth / Keith Moon Signature VIC-SKMを…

Aアマゾンで探す Sサウンドハウスで探す R楽天で探す YYahoo!ショッピングで探す

ムーン氏のドラミングを聴くことができるおすすめのCDを紹介します。

ロックオペラと名高い「Tommy」の次に発売されたアルバムがこの「Who’s Next」であり、ムーン氏の幅広いドラミングや楽曲へのアプローチを知ることが出来る1枚です。1曲目からストレートなロックドラムと後半のカントリーチックなフレーズへの移行の展開が面白い「Baba O’Riley」、サーフミュージックの片鱗が感じられる「Going Mobile」、ムーン氏のドラムが入ってから曲の展開が大きく変わる「Behind Blue Eyes」、イントロのフィルが印象的な「Pure and Easy」などバリエーションに富んだプレイが魅力的です。また、「Won’t Get Fooled Again」ではムーン氏のグルーヴやフィーリングを存分に感じることができ、特に曲後半における展開やそれに付随するタムを多用したフレーズは必聴と言えるでしょう。

The Who / Who’s Nextを…

Aアマゾンで探す R楽天で探す

ムーン氏が参加した最後のアルバムが「Who Are You」です。過去の作品と比べロック色が強く、ハードロックと形容されることも。しかし、ムーン氏の体は既に限界を迎えており、6/8拍子のドラムパターンが叩けなくなるなど、満足な演奏をすることはできませんでしたが、それでも尚”ムーン節”を十分に感じられるでしょう。初期の頃に比べるとハネるグルーヴは少なく、ストレートでシンプルな曲が多く、スローテンポな「Trick of the Light」やアップテンポな「Guitar and Pen」などで特に感じられます。ムーン氏のベストプレイの1つと言われている「Who Are You」(アルバムと同名曲)も収録されており、この1曲だけでもアルバムを買う価値があると言えるほどです。ハイハットを16分で刻むパターンから始まり、8ビートを基調としたビートで進んでいきますが、曲が進むにつれ多くなるフィルやブレイク後の展開はムーン氏ならではと言えるでしょう。

The Who / Who Are Youを…

Aアマゾンで探す R楽天で探す

「My Generation」はThe Whoのファーストアルバムであり、ブリティッシュサウンドが感じられる作品です。まだロック黎明期ということもありスウィングしている曲も多く「La-La-La Lies」や「It’s Not True」、「A Legal Matter」などが挙げられ、「ボ・ディドリー」氏のカバーである「I’m A Man」ではブルージーな1面も感じられます。スネアを頭で叩く縦ノリなサウンドが印象的な「The Kids are Alright」は後年のパンクバンドもカバーするほどの名曲です。そしてアルバム名にもなっている「My Generation」でのジャジーなフィーリングとフィルを多用するスタイルはムーン氏の初期ドラミングの象徴とも言えるでしょう。

The Who / My Generationを…

Aアマゾンで探す R楽天で探す YYahoo!ショッピングで探す

Wikipedia:Keith Moon、キース・ムーン、The Who、ザ・フー、ピート・タウンゼント、Carlo Little

Media:Whotabs、The Who Official Site、Drummerworld

書籍:Dear Boy: The Life of Keith Moon(Tony Fletcher)、ザ・フー・アルティミット・ガイド(ミュージック・マガジン)、Anyway Anyhow Anywhere: The Complete Chronicle of the Who 1958-1978(Andy Neill,Matt Kent)

※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。

drum-hakase.com

drum-hakase.com

drum-hakase.com

drum-hakase.com

drum-hakase.com

drum-hakase.com

drum-hakase.com

drum-hakase.com

drum-hakase.com