MENU

1940年〜1950年代 ├ ビバップ(モダンジャズ)への発展とドラムセットの変化 ├ ブルースから発展したR&B、そしてロックンロールの誕生 └ 黒人音楽の影響が更に強まったソウルミュージック 1960年代 └ ロックンロールからロックへ、現代におけるポピュラー音楽の確立 1960年代後半〜1970年代前半 ├ ロックが生んだ新たなジャンル └ 時を同じくして世界各地で誕生、発展したジャンル

1960年後半から1970年代にかけてロックは更なる進化を遂げます。この年代以降様々なジャンルが発展を遂げ、そしてクロスオーバーすることで多くのジャンルが誕生していきます。昨今の細分化されたジャンルは膨大な数がありますが、ロック、ポピュラー音楽が誕生してから現在まで、まだ60年ほどしか経っていません。ジャンルの細分化やそれに伴う楽器の進化はこの60年間で凄まじいスピードで進んでいったことが分かります。

音楽ジャンルの進化に伴い、バターヘッドのみ張られた「シングルヘッドタム」やシェルが無く回すことで音階を調整できる「ロートタム」などの新しい楽器も開発されていました。「Ludwig」社などがリリースした「ビスタライト」などのアクリルシェルは70年代を代表するドラムセットと言えるでしょう。

大音量で歪んだギターサウンドとギターリフを基調とした「Led Zeppelin」を代表とするバンドはハードロックやヘヴィメタルと呼ばれるようになります。(ハードロックとヘヴィメタルを明確に分けることは難しいですが、「オジー・オズボーン」氏が率いた「Black Sabbath」がヘヴィメタルの元祖と言われることもあります。)「ジョン・ボーナム(Led Zeppelin)」氏はサイズの大きいバスドラムやシンバル、ツーフロアタムを取り入れ、「ジンジャー・ベイカー(Cream)」氏はいち早くツーバスセットを使用し、その後「トミー・アルドリッジ(White Snake)」氏や「コージー・パウエル(Rainbow)」氏などがツーバスセットを使用しており、ツーバスは特にヘヴィメタルの代名詞となります。

「ジョン・ボーナム」氏と言えば「Ludwig」の26インチのバスドラム。後ろにセットされたゴングも特徴的です。

「ジンジャー・ベイカー」氏は「Ludwig」の20、22インチとサイズの違うツーバスセット。

「トミー・アルドリッジ」氏のドラムソロは観客が誰もトイレ休憩に行かないという逸話も。

※シンメトリーにセットされたツーバスキットの代名詞といえば「コージー・パウエル」氏

「フィル・ラッド」氏は咥えタバコをしながらシンプルでストレートな8ビートを叩く燻し銀なプレイが魅力。

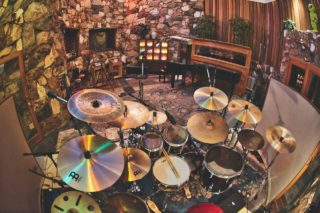

変拍子やポリリズムなどの難解なリズムやシンセサイザーやメロトロンなどの電子楽器を取り入れ、クラシックの要素を含んだ「YES」や「King Crimson」、「Pink Floyd」などのバンドはプログレッシブロックと呼ばれるようになります。初期の頃はシンプルなドラムセットを使用していたことが多かったですが、時代と共にプログレドラマーはタムやシンバル、モジュールやトリガーなどを多数セッティングした多点キットを使用していることが多いです。

「ビル・ブルーフォード」氏は「yes」、「King Crimson」でドラマーとして活動したプログレ界きってのドラマーです。

※「King Crimson」のオリジナルメンバーであり脱退後はソロやセッションミュージシャンとして活動した「マイケル・ジャイルズ」氏。

※多くのミュージシャンが大きな影響を受けたと語る「Pink Floyd」のドラマー「ニック・メイスン」氏。

※カナダの英雄とも評される「RUSH」のドラマー「ニール・パート」氏は360°セットが有名。

※360°セットといえば「テリー・ボジオ」氏も第一人者と言えるでしょう。音階が分けられたタムやシンバルで宇宙的な表現を行います。

※「Dream Theater」に在籍していたことでも有名な「マイク・ポートノイ」氏はスリーバスセットやタムなどを豊富にセットした要塞キットを使用していました。

1960年後半にアメリカで活動していた「The Velvet Underground」から始まったとされており、文学的要素が大きい歌詞や実験的なサウンドメイクなどが特徴的でストレートなロックやハードロックとは一線を画しました。The Velvet Undergroundは商業的な成功を収めることはありませんでしたが、後続のバンドに大きな影響を与えアンダーグラウンドの象徴とも言える音楽ジャンルとして発展していきます。

※年代によって解釈が違う場合もありますので明確に分けることが難しいとも言えるジャンルです。

※「The Velvet Underground」のドラマー「モーリン・タッカー」氏は立った状態でバスドラムもスティックで叩いて演奏するスタイルが特徴的。

※ポストロックの代表格「Public Image Ltd」のドラマー「ブルース・スミス」氏は「The Pop Group」など他のバンドでも活躍しています。

※「マーティン・ブロック」氏は現在最も有名なポストロックバンドと言える「Mogwai」をドラマーとして支えてきました。

ジャマイカではラテンやR&B、スカなどから影響を受けたポピュラー音楽としてレゲエが誕生、スローテンポでシャッフルビートを取り入れた独特なリズムとグルーヴが特徴です。1970年代には世界的にも普及し、「ボブ・マーリー」氏は現在もレゲエの象徴となっています。初期の頃はアコースティックドラムが中心でしたが、電子ドラムやトリガーなどが普及すると真っ先に取り入れていたジャンルでもあります。

※レゲエを代表するドラマーの1人「Bob Marley & The Wailers」のドラマー「カールトン・バレット」氏。

※こちらもレゲエドラマーを語る上で欠かせない人物である「スライ・ダンバー」氏は「Sly and Robbie」で活動。

1960年代前半にファンクの帝王「ジェームス・ブラウン」氏が発表した「Out Of Sight」を皮切りに「Sly & the Family Stone」や「Earth, Wind & Fire」が人気を博します。ソウル時代に活躍していた「バーナード・パーディ」氏や「ジャイムズ・ギャドソン」氏は引き続き第一線で活躍していましたが、ジャンルの発展と共に新たなファンクドラマー達も台頭し、16ビートを基調としたグルーヴかんの強い音楽ジャンルとして後の音楽シーンに影響を与えています。現在のミクスチャー/ラップメタルの先駆けとなるロックテイストが強いものは「ファンクロック」と呼ばれていることもありました。

https://www.youtube.com/watch?v=7PtI_xVfuUM&t=76s

※ファンクの帝王である「ジェームズ・ブラウン」氏はドラムやその他の楽器も演奏することができるマルチプレイヤーとしても有名です。

※歴史上No.1ギタリストと呼び声も高い「ジミ・ヘンドリックス」氏を支えたドラマー「ミッチ・ミッチェル」氏のドラムソロ。

※「デヴィッド・ガリバルディ」氏は「Tower of Power」で活躍、多くのドラマーに影響を与えたファンクドラマーです。

※グルーヴィーなプレイが特徴で数多くの有名アーティストのレコーディングやツアーに参加している「スティーブ・ジョーダン」氏。

生バンドではなくDJがレコードをかけてダンスの場を提供したことから生まれたのがディスコであり、ダンスミュージックとして発展していきました。ソウルやR&B、ラテン音楽などの影響を受けており、ハイハットを16分で刻む16ビートが基調となっており、ハイハットオープンクローズの多用や4分でバスドラムを入れるパターンは後のダンス(クラブ)ミュージックにも引き継がれていきます。

※ディスコの前身となるフィリーソウル(フィラデルフィアで流行ったソウルミュージック)を代表するバンド「Mother Father Sister Brother」のドラマー「アール・ヤング」氏がディスコビートを産んだとされています。

※ディスコソングとして初の大ヒットとなった「Van McCoy / The Hustle」。ドラム”ゴッド”「スティーヴ・ガッド」がドラムを担当。

ジャズから発展したジャンルの1つであり、ロックやラテン、クラシックなどの音楽ジャンルや電子楽器を融合させたことからフュージョンと呼ばれるようになります。ジャズトランペッターの「マイルス・デイヴィス」氏が一早く電子楽器を取り入れ、その後様々なジャンルを取り入れるようになり「Weather Report」や「The Manhattan Transfer」などが台頭し、国内でも「T-SQUARE」や「カシオペア」など、楽器をやっていない方にも広く知られているバンドが登場しています。手数の多いテクニカルなプレイが特徴的であり、レジェンドセッションドラマーを多く輩出したジャンルとも言えるでしょう。

※フージョン界の3大巨頭「スティーヴ・ガッド」氏、「デイヴ・ウェックル」氏、「ヴィニー・カリウタ」氏の競演。

※高速スティックワークやフットワークが持ち味の」「デニス・チェンバース」氏。

※ジャンルの垣根を超えて多くのアーティストのサポートを行っている「オマー・ハキム」氏はスーパーマルチドラマー。

※SONORと共同開発したPerfect Balanceペダルも有名な「ジョジョ・メイヤー」氏の人力ドラムンベースは圧巻。

※日本のスタジオドラマーの草分け的な存在の1人。息子の「青山英樹」氏も現在最も活躍しているスタジオドラマーの1人。

※「カシオペア」のドラマー「神保彰」はドラマーだけで楽曲を演奏するワンマンオーケストラでも有名。

※元「T-SQUARE」の「則竹裕之」は神保氏と双璧を成す国内フュージョンシーンを代表するドラマーの一人。

第三部に続く:

知っていると得する豆知識!ドラムの歴史を振り返ろう!《第三部 クロスオーバーによる更なる進化》

第一部に戻る:

知っていると得する豆知識!ドラムの歴史を振り返ろう《第一部 ドラムセットの誕生》

※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。

drum-hakase.com

drum-hakase.com

drum-hakase.com

drum-hakase.com

drum-hakase.com

drum-hakase.com

drum-hakase.com

drum-hakase.com

drum-hakase.com

drum-hakase.com

drum-hakase.com

drum-hakase.com

drum-hakase.com

drum-hakase.com

drum-hakase.com

drum-hakase.com